对话基础文化教育丨秦佳梅:在职业教育的旷野上,点燃人文的烛火

新时代技术人才的画像,早已超越单一技能的藩篱。精湛的职业技术能力是基石,而坚实的职业素养,则关乎其能否行稳致远。这份素养的熔铸,离不开基础文化教育的深厚滋养。回望二十余年,我校人文与教育学院基础部的步履从未停歇——他们敏锐捕捉学情变迁与社会脉动,持续调整文化课程的经纬。这是一场漫长而坚韧的求索:如何在坚守育人初心的同时,让课程内容与时代同频共振,真正叩响年轻心灵?在秦佳梅和她的同行者看来,这本身便是一场关于教育价值与意义的深刻对话与跋涉。

汉语言文学专业本科学历,教育经济及管理专业研究生学历,教授。

现任四川国际标榜职业学院中文系主任、基础教育部主任,兼任四川国际标榜职业学院综合素质养成教育研究中心主任、学术委员会委员、教学督导。

主要研究方向为汉语言文学及汉语教育。公开发表论文二十余篇,主持、主研各级科研、教改课题十余项。曾获得2015年全国信息化课堂教学大赛三等奖;2015年四川省信息化课堂教学大赛一等奖;2017年四川省教育厅、四川省高等教育学会优秀科研成果三等奖;2020年四川省高职院校教师教学能力大赛一等奖;2021年四川省职业教育教学成果奖二等奖;2021年四川省民办教育优秀教师荣誉称号,四川省教育厅职业院校德育与思想政治教育工作专家入库人员。

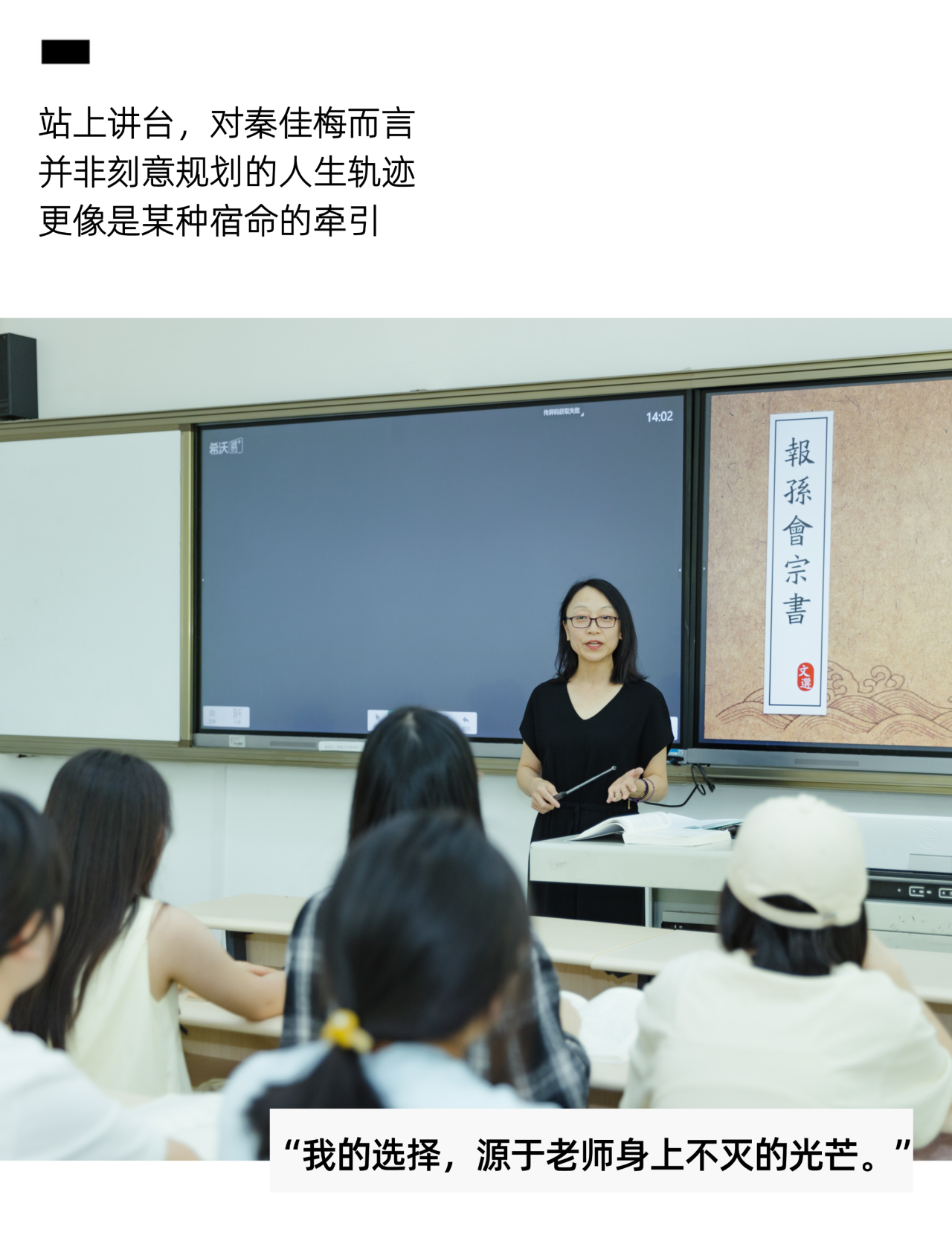

学生时代那些如灯塔般照亮她的师长身影,在她心中种下了“为国育才,立德树人”的种子。这份源于师道传承的朴素初心,成为秦佳梅扎根职业教育这片土壤最深沉的养分。24年过去,秦佳梅早已从被照亮者,成为了照亮他人的那盏灯。

第二个十年,是验证期。她将全部心力投入“通专结合”模式的探索与实践,致力于让文化课与专业技能培养不再是“两张皮”,而是深度融合、相互滋养的有机体。十年磨一剑,成果斐然——省级教学能力大赛一等奖,其文化课课程体系设计于2021年捧回省级教学成果二等奖,是对这份坚守与创新的有力背书。

质疑声四起:AI写作高效精准,中文专业的学生未来何在?面对这场“人文危机”,秦佳梅没有退却,反而带领中文系师生们展开了一场静水流深的“守卫战”。

中文系成立仅一年,两个新专业也才培养出两届毕业生。面对“答卷”尚新的现状,秦佳梅的规划清晰而从容。

她将继续深化“通专结合”,将二十四年文化课育人的精髓,更深层地注入专业建设的骨髓。拓宽校企合作渠道,让学生深入企业真实场景实践,积累宝贵的“一线经验”,避免纸上谈兵。更重要的是,她着眼于培育学生的职业后劲。“职业教育,不能只盯着起跑线上的速度。”她强调,“我们更应关注的是学生持续发展的‘续航力’和未来职业生涯的‘爆发力’。”

秦佳梅教授如同一位沉静的耕耘者

在职业教育的旷野上执着地点燃着人文的烛火

她以师者的初心为灯,以创新的锐气为刃

陪伴和引领着一代代年轻学子

在掌握安身之技的同时,更寻求立命之本

她二十四年坚守

是对“立德树人”最深沉、最绵长的诠释——

教育,终究是生命与生命的相互照亮

是在时代变迁的迷雾中

守护那份让人之所以为人的温度与光芒